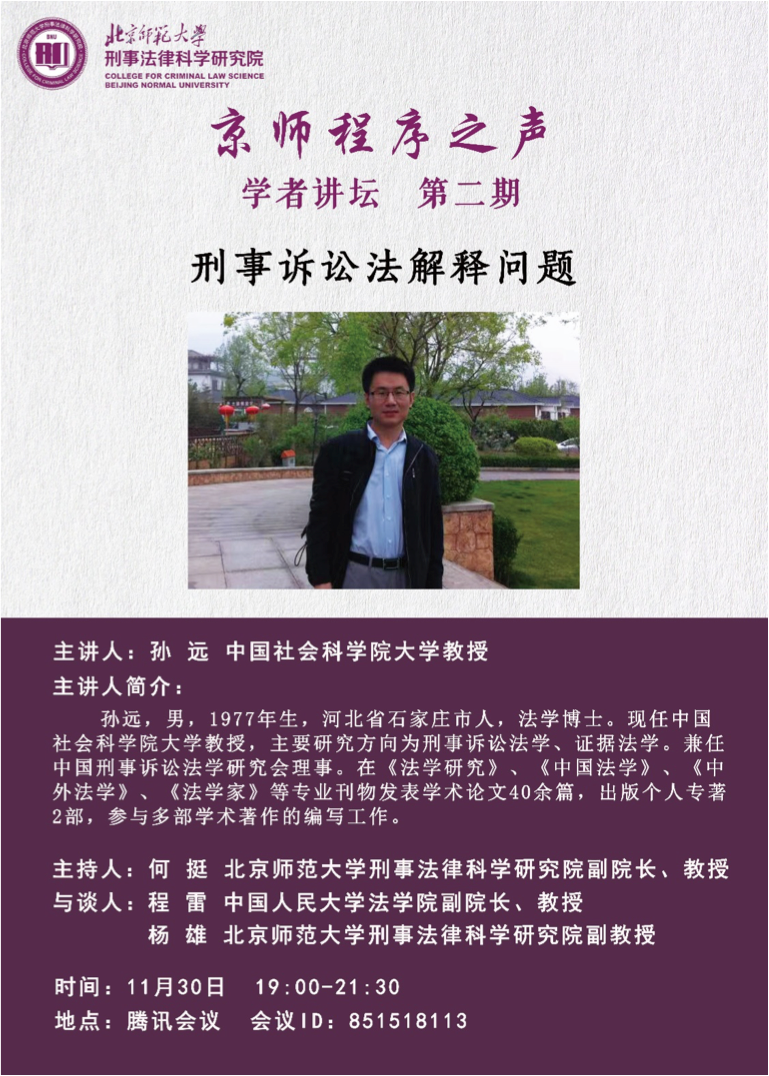

“京师程序之声”学者讲坛第二期成功举办

2020年11月30日,“京师程序之声”学者讲坛第二期依托腾讯会议平台成功举办。本期学者讲坛由中国社会科学院大学孙远教授主讲,讲坛主题为“刑事诉讼法解释问题”。北京师范大学刑事法律科学研究院副院长何挺教授、中国人民大学法学院副院长程雷教授、北京师范大学刑事法律科学研究院杨雄副教授以及来自刑事诉讼法学专业的博士研究生、硕士研究生等参加了本次讲坛。讲坛由何挺教授主持。

讲坛伊始,何挺教授介绍了主讲人孙远教授、与谈人程雷教授、杨雄副教授的个人简历,并对各位的到来表示热烈欢迎。随后,孙远教授围绕刑事诉讼法解释问题进行了精彩的分享。

孙远教授首先结合两组法条指出,我国程序性裁判机制还未完全建立的背景下,刑事诉讼法解释“无用论”源于公权力机关的不认可。并阐明不能狭隘、功利的理解解释论的价值,作为学术研究方法的解释论是在理性原则下对法条理解各种可能性的探索和检验,学理解释是在论证中将人类理性发挥到极致的思维过程。

随后,孙远教授结合对具体法条的学理解释论证过程,阐释了刑诉法解释的三个重要功能:第一,避免法律适用的神秘化倾向。公权力的介入使得立法中法律条文的表述与实务中法律适用过程趋于“神秘化”,而理性分析与学理解释有助于揭示法律规则的实质并检验公权力行使的合理性。第二,为立法提供相应的理论准备。解释论功能的发挥要放在和立法论关系的视角下考察。刑事诉讼法可分为诉讼实体法和诉讼程序法,解释论对诉讼实体法的进一步阐释有助于揭示其适用过程的特点和要求,使诉讼程序法立法更为有的放矢。解释论与立法论相互作用、相互促进,使得实体和程序相得益彰。第三,提升程序法价值。程序法的价值与功能需要借由实际适用得以发挥,当前程序规则在实务中发挥的作用十分有限,其价值提升可以通过技术层面的解释论方法得以实现。

最后,孙远教授以其对刑事诉讼法解释的特点概括作为分享的结语:方法的灵活性、对象的动态性、内容的复杂性、视角的系统性。

与谈人程雷教授就司法解释上升至立法的有效解释路径补充了自己的观点,并就搭建解释论学术共同体提出了倡议。杨雄副教授对解释论对于学术研究和实务工作的重要价值表示肯定,结合自身经验指出了当前司法解释中存在的几点问题,并对司法解释备案审查机制予以评价。

最后,孙远教授就听众提问进行了细致的回复。

何挺教授指出,方法的多元化是学科成熟的标志,解释论需要更多研究者的参与,法条的理解需要足够的理论阐释以促进立法和司法实践的发展。在本次讲坛中,孙远教授结合对刑诉法具体法条的学理解释,展现了解释论作为一种研究方法的功能和魅力,令人耳目一新的逻辑思维论证过程给予听众研究方法新的启迪、令听众受益匪浅。

阅读次数: