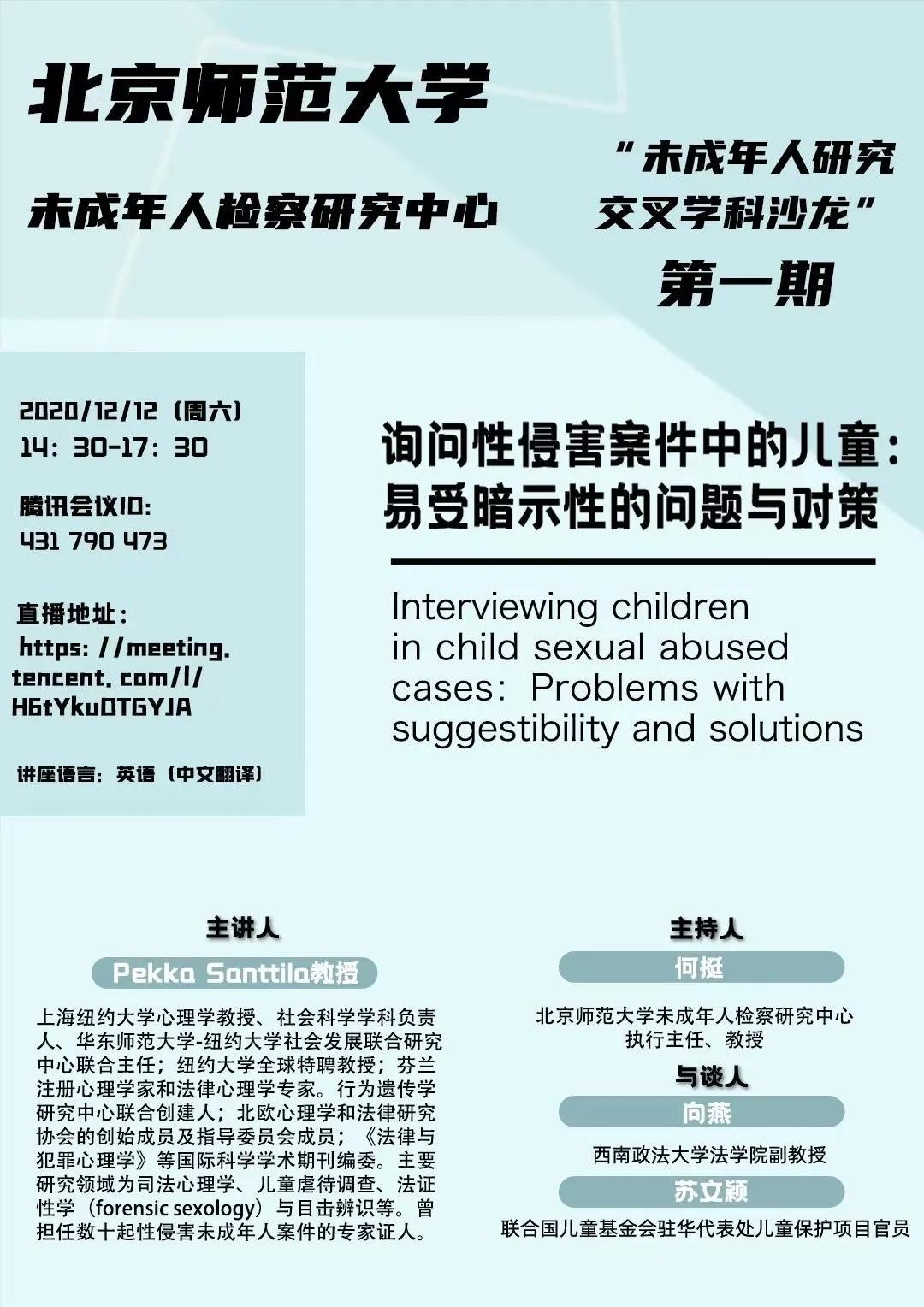

北京师范大学未成年人检察研究中心“未成年人研究交叉学科沙龙”第一期“询问性侵害案件中的儿童:易受暗示性的问题与对策”成功举办

2020年12月12日,由北京师范大学未成年人检察研究中心主办的“未成年人研究交叉学科沙龙”第一期“询问性侵害案件中的儿童:易受暗示性的问题与对策”成功举办,在腾讯会议与腾讯直播两个平台同步进行。

北京师范大学刑事法律科学研究院副院长、未成年人检察研究中心执行主任何挺教授主持本次沙龙,上海纽约大学Pekka Santtila(盛培)教授担任主讲,上海纽约大学研究助理张怡雯担任翻译,西南政法大学法学院向燕副教授和联合国儿童基金会驻华代表处儿童保护项目官员苏文颖女士担任与谈人。北京师范大学师生、其他科研院校的研究人员以及来自北京、上海、浙江等二十余个省份的司法实务人员近两百人参与了本次沙龙。

沙龙伊始,主持人何挺教授对参与本次活动的嘉宾表示热烈欢迎,介绍本次沙龙主讲人Pekka Santtila教授不仅具有深厚的司法心理学研究背景,同时也曾担任数十起性侵害未成年人案件的专家证人,具有丰富的实务经验。何挺教授指出,如何询问儿童以获得真实可靠的陈述是实务中办理性侵害未成年人案件的关键问题,除了法学的知识以外还需要心理学等交叉学科的支撑。这期沙龙将从司法心理学、法证科学、证据法学等多学科视角聚焦询问这一关键环节,探讨如何获得真实可靠的儿童陈述。

北京师范大学未成年人检察研究中心主任宋英辉教授在随后的致辞中介绍了北京师范大学未成年人检察研究中心的基本情况,并重点介绍了中心的两个常设性的学术活动——“未成年人法学讲坛”和“未成年人研究交叉学科沙龙”。设立“未成年人研究交叉学科沙龙”的原因在于,未成年人的法学研究和司法的对象具有特殊性,会涉及众多的学科和领域,需要从众多学科的研究成果中汲取营养。“未成年人法学讲坛”则更多地聚焦于法律领域的研究。宋英辉教授表示,今后中心还将不定期举办系列学术活动,希望通过法学领域和交叉学科的分享来推动未成年人法学理论研究的发展,进一步推动司法实务、开拓视野,促进未成年人保护实践的不断进步,使更多的未成年人在司法进步和在未成年人保护工作的不断发展中不断获益。

Pekka Santtila教授在讲座中首先梳理了性侵儿童与恋童癖的关系,分析了恋童癖与性侵害儿童之间的区别,而区分恋童癖与非恋童癖很重要,因为前者更容易二次犯罪。未成年人受到性侵害的几率会随着年龄增加而上升,这与我们的观念可能相反,原因在于:第一,罪犯大部分并不是恋童癖,对于青春期前的儿童没有兴趣;第二,年纪较小的儿童大多处于家长的监管之下,很少暴露于外部环境;第三,有血缘关系发生的性侵几率很小,因此年纪更小反而更不容易收到侵害。

谈到询问的具体问题时,Pekka Santtila教授列出了儿童是否实际上受到性侵(红色字体)与孩子是否被认定为性侵(黑色字体)的矩阵。他指出,副对角线上的现象都是需要注意的,在欧洲常常会有实际未发生性侵害(Child Sexual abuse)但询问人员却认为发生了性侵害的情况,并导致调查人员为了证实确有发生性侵害,会使用引导性或者暗示性的话语对儿童进行询问。

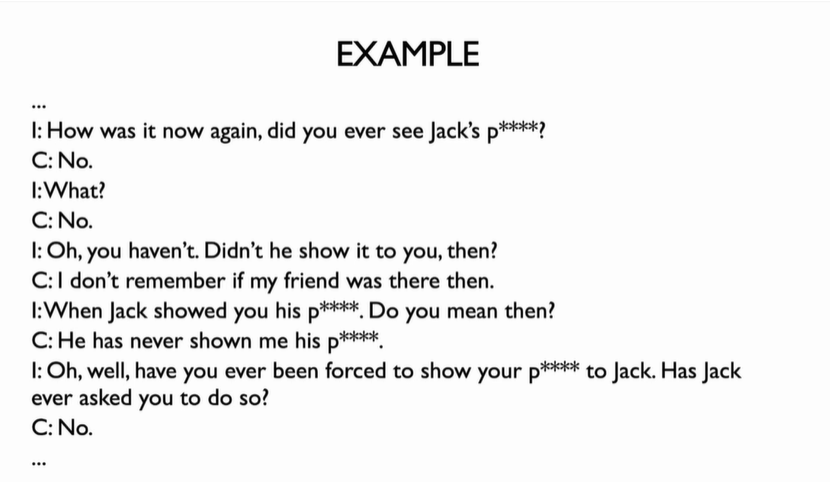

关于取得儿童证言的询问方式,Pekka Santtila教授从记忆心理学的角度出发分析了为什么开放式问题等询问方式是被推荐的,并指出了使用有缺陷的问题时可能带来的风险,如被辩护律师质疑证据效力、作为非法证据被排除等。为了更加直观的展现询问方式所导致的差异,Pekka Santtila教授使用了一些实际的询问笔录和模拟询问录像来进行讲解。

同时,为了证明有缺陷的询问方式对证言真实性的影响,Pekka Santtila教授还分享了一些心理学上的实验研究,表明暗示性问题以及社会压力的确能影响儿童证言的真实性。

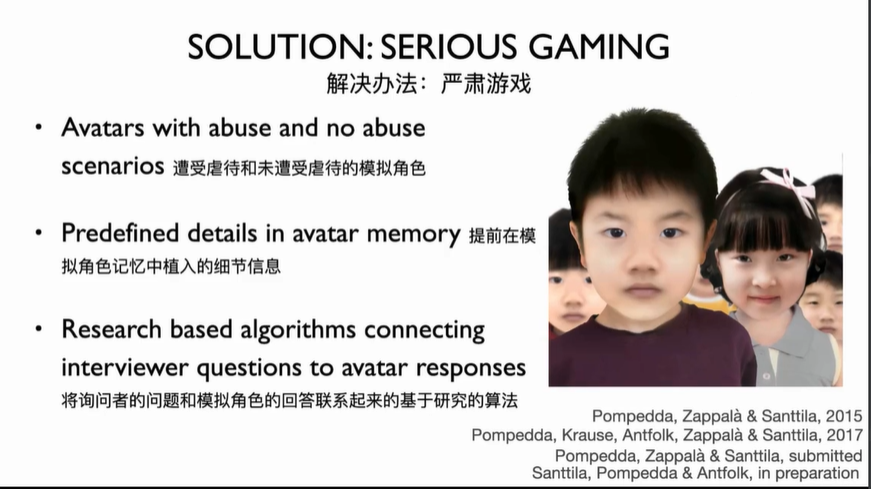

最后,Pekka Santtila教授提出,快速且高效地培训询问者是目前需要解决的难题。而仅凭理论性的培训是远远不够的,解决办法是通过“SERIOUS GAMING”——基于模拟真实儿童回答问题的算法而开发的询问程序,来帮助询问人员体会不同询问方式的优劣,从而提升询问水平。

在与谈环节,向燕副教授对如何解决暗示性问题提出了自己的见解,对如何规范询问机制和方法提出了一系列建议,并分享了我国正在推广的一站式询问等相关制度。苏文颖老师指出,对一线执法人员进行询问方式上的培训是很有必要的,目前在国内的适用还可以做更多的本土化探索,以便让受训人员更快、更有效地内化指引。

在提问与交流环节,各地司法人员基于办理案件的实际情况向Pekka Santtila教授提出了一系列问题,例如,对于3岁左右的儿童如何进行询问、未成年人父母在场会影响陈述的真实性如何处理、对于无性防卫能力的未成年人如何询问等等。Pekka Santtila教授也结合理论和实务经验提出了自己的见解与看法。

本次沙龙不仅实现了不同学科的交叉与碰撞,而且由于针对性强且对实践中如何询问性侵害案件中的儿童被害人有较大的启发价值,获得了参与者尤其是一线司法实务人员的一致好评。

阅读次数: